Die Martfelder Kapelle

Schwelmer Juwel der Neugotik

|

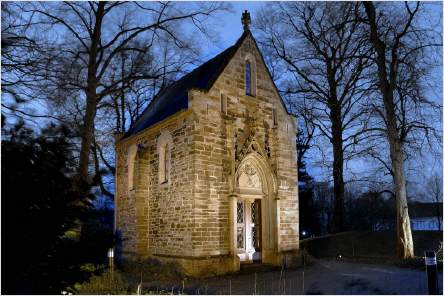

Martfeld-Kapelle im neugotischen Stil (Foto: © Arno Kowalewski)

Die Kapelle

Im Park des Hauses Martfeld, umgeben von hohen Bäumen und etwas abseits der früheren Wohn- und Wirtschaftsgebäude, befindet sich eine kleine Kapelle im neugotischen Baustil.

1860 beauftragte Friederike Freifrau von Elverfeldt, seit 1839 Eigentümerin des Ritterguts Martfeld, den bedeutenden Kirchenbaumeister Vincenz Statz aus Köln, Pläne für eine Andachtskapelle im Martfelder Park zu entwerfen. 1867 fügte der im Rheinland und in Westfalen nicht minder bekannte Baumeister Gerhard August Fischer aus Barmen einen Anbau hinzu, der als Grablege dienen sollte. Noch heute ist die Martfelder Kapelle ein ganz besonderes bauliches Schmuckstück, stellt sie doch das, von zwei der berühmtesten Baumeistern der Zeit entworfene, einzige neugotische Bauwerk der Stadt dar.

Balduin von Hövel, Enkel der gleichnamigen verstorbenen Tochter Friederikes, übertrug 1954 das Anwesen Martfeld mit Kapelle und Ländereien an die Stadt Schwelm. Die Zeit hinterließ deutliche Spuren des Verfalls an dem Bauwerk. 1996 erwarb der Verschönerungsverein Schwelm die kurz vor dem Zusammenbruch stehende Martfelder Kapelle und ließ sie in enger Abstimmung mit dem Verein für Heimatkunde Schwelm und der AGU denkmalgerecht restaurieren.

Durch finanzielle Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen, der NRW-Stiftung, der Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt Schwelm und des Verschönerungsvereins Schwelm gelang das teure Projekt. Am 25. März 1998 konnte die Martfelder Kapelle nach zweijähriger umfangreicher und denkmalgerechter Restaurierung in einem feierlichen Akt wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Seitdem dient das bauliche Juwel als Ort der kulturellen Begegnung.

Der Außenbau

Die Kapelle ist aus Bruchsteinmauerwerk errichtet und mit neugotischen Zierelementen versehen. Sie besteht aus zwei hintereinander, leicht versetzten Baukörpern mit steilen Dächern. Im Gegensatz zu dem durchweg zurückhaltend verwandten Dekor am Bau ist die Fassade an der Ostseite mit einem aufwendig gestalteten Sandsteinportal versehen. Als Vermittler zwischen dem Außen und dem Innen ist es ein wichtiges bauliches Glied und daher besonders kunstvoll mit Gewände, Dreiecksgiebel, Fialen und mittelalterlichen Formen ausgearbeitet.

In dem spitzbogigen Giebelfeld stehen die Wappen der beiden Familien, denen die Auftraggeberin der Kapelle angehörte: Familie von Elverfeldt (links) und der Familie von Schwachenberg (rechts). Verbunden werden sie oben durch einen mittig angebrachten Ritterhelm mit Visier und einer phantasievollen Krone sowie unten durch ein steinernes Band mit der Jahreszahl 1860, dem Entstehungsjahr der Kapelle.

|

|

|

|

Fotostrecke: Bilder anklicken

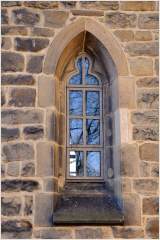

Der Innenraum

Friederike von Elverfeldt nutzte die Kapelle als Andachtsraum, in dem ein kleiner Altar und Bänke standen. Innen überrascht ein heller, hoher Raum, dem man trotz der weitgehend erhaltenen Formen des 19. Jahrhunderts seine Restaurierung anmerkt. Neue Materialien wie die Eingangstür, der Fußboden oder die Metallfenster treffen auf alte Bauelemente wie das farbig gefasste Kreuzrippengewölbe mit fein ausgearbeiteten Schlusssteinen und Konsolen.

Bei Tag fließt das Licht durch die vier Spitzbogenfenster sowie durch das große Rundfenster in der Rückwand ein. In diesem befand sich – nach der Beschreibung in der Martfeld-Chronik aus dem Jahre 1880 - ursprünglich ein auf Glas gemalter Christuskopf. Über dem Raum spannt sich das hohe, aufwendig gestaltete Kreuzrippengewölbe. Es stellt die göttliche Himmelszone dar - in Lichtblau, was das Licht der Ewigkeit symbolisieren soll. Auch das in der Neugotik des 19. Jahrhunderts verwandte Gold an den Unterseiten der Rippen und an den Schlusssteinen greift auf das antike und mittelalterliche Sinnbild des Göttlichen zurück.

Die Grablege

Eine restaurierte, originale Eichenholztür führt in den etwas kleineren Anbau. Eine Spitztonne überwölbt den Raum und ruht auf einem umlaufenden Sandsteingesims. 1868 wurde Friederikes Schwiegertochter, Wilhelmine Freifrau von Elverfeldt, 1869 deren Säugling und 1872 Friederike von Elverfeldt selbst in der Kapelle bestattet. Vermutlich in den 1920er Jahren überführten die Nachfahren die Särge in die Familiengrablege der Barone von Elverfeldt auf Schloss Canstein bei Marsberg.

Gemälde "Lots Flucht aus Sodom"

Den Innenraum beherrscht das großformatige spätbarocke Gemälde mit der Darstellung von Lots Flucht aus Sodom. Auf dem Gemälde ist in Anlehnung an die Bibelstelle 1. Moses 19 in der frühchristlichen und mittelalterlichen Tradition die nächtliche Flucht Lots aus der brennenden Stadt Sodom dargestellt. Durch den eher zufälligen Fund der stark beschädigten Leinwand in der Pfarrei St. Marien in Schwelm und das günstige Zusammenwirken einiger Sponsoren für die Restaurierung fand das Gemälde als Dauerleihgabe der kathilischen Kirchengemeinde 1999 in der Kapelle einen würdigen Platz.

Johann Heinrich Damelet

Bei der aufwendigen, langwierigen und komplizierten Restaurierung des Gemäldes gab es eine kleine Sensation, als man unten am rechten Bildrand auf die Signatur und die Jahreszahl der Entstehung des Bildes stieß: „Damelet 1743“. Johann Heinrich Damelet war nachweislich 1749 in Münster als Hofmaler Fürstbischofs Clemens August von Köln tätig. Dieser kunstsinnige und prunkliebende Mann ließ auch Schloss Brühl erbauen und war nicht nur Kurfürst und Erzbischof von Köln, sondern auch Fürstbischof von Münster, Osnabrück, Paderborn und Hildesheim. Über Johann Heinrich Damelet wissen wir heute noch sehr wenig. Er starb vor 1779. Das hier ausgestellte Bild ist vermutlich für ein westfälisches Kloster angefertigt worden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Literatur zur Martfelder Kapelle und zu Friederike Freifrau von Elverfeldt gibt es über den Verein für Heimatkunde Schwelm e.V. – Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Anne Peter, 2017

Zugriffe heute: 1 - gesamt: 3383.